こんにちは、ポワロです。

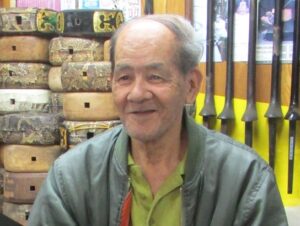

NHKの朝ドラ「ちむどんどん」でも沖縄の伝統楽器である三線(さんしん)が登場していましたが、この三線を作る職人さんの中でもずばぬけた名匠と言われているのが、銘苅春政(めかる はるまさ)さんです。

2022年5月15日の「情熱大陸」でその銘苅春政さんが紹介されます。

今回は、銘苅春政さんの経歴や家族、名匠と呼ばれる理由、その技術の伝承はどうされているのかなどについて調べてみることにしました。

三線職人銘苅春政(めかるはるまさ)さんの経歴や家族

銘苅春政(めかる はるまさ)さんは、1934年(昭和9年)8月10日、沖縄県玉城(たまぐすく)村(現在は南城市)生まれ。

戦争中は遊び道具も履物の下駄もなかったので、全部自分で作ったそうです。

父親が大工の棟梁であった銘苅春政さんは、終戦後間もなく家業を手伝っていました。

小さい頃から何でも手作りしていて器用だったので、親戚の三味線屋に三味線づくりをしないかと声をかけられたのが職人人生の始まりとなりました。

三味線店に7年間住み込みで修業した後、独立して那覇で自分の店を持ちました。

那覇の店の建物が古くて建て替えが必要だったことや母親が高齢だったこともあり、30年ほどで故郷南城市に戻って「銘苅三味線店」という三味線店を続けています。

2012年に沖縄県が指定する26番目の伝統工芸品として三線が指定され、以下の7名の方が伝統工芸士に認定されています。

銘苅春政さん、新崎松雄さん、照屋勝武さん、仲嶺盛文さん、渡慶次道政さん、親泊宋康さん(故人)、又吉真也さん(故人)。

銘苅春政さんは、以前は三線全体を作っていましたが、三線の命である棹の部分の注文が多くなったため、現在は三線全体ではなく、棹の部分の製作のみ行われています。

銘苅春政さんの棹を使った三線は、お弟子さんにあたるみなみ三線店の枝川勝さんのところで残りの工程を行って完成させているそうです。

三線職人銘苅春政さんが名匠である理由

銘苅春政さんが三線職人として名匠とか名工とか言われる理由は何なのでしょうか。

銘苅春政さんの作った三線が素晴らしいからなのでしょうが、どのようにしてその素晴らしい三線を作り出せるのでしょうか?

大きく分けると考え方の面と技術的な面で、以下のような特徴があるように思います。

【考え方】

・他人に対して怒らないで許して理解することで、健康を保つ。

・人間の心は、知らず知らずのうちに変わる。なんでも、一拍心を休ませて、また見るようにすることが大切。

・三線は見る目が大事。曲がり過ぎても、まっすぐ過ぎてもだめで、やさしく見える曲がり方がある。加減を知るということ。

【技術的な面】

・ミクロン(μm)単位での調整をしなければ、良い音は出ない。最後の仕上げの研ぎや塗りも大事。

・蛇皮はしっかり張れば、本来持っている三味線の音を最大限に引き出せる。

三線職人というだけでなく、銘苅春政さんは自ら三線の演奏もされます。

ただ三味線を弾けばよいというものではなく、おもむき、あじわいといった情(じょう)

がないとダメだそうです。

それは、自然に心から出てくるようなもので、他人をいたわる心や思いやりと通じているのではないでしょうか。

銘苅春政さんの三線の特長としては音色の良さだけでなく、棹の姿の美しさが極上ということがあげられ、「銘苅型」と呼ばれているそうです。

三線職人銘苅春政さんの技術の伝承について

銘苅春政さんは住み込みの弟子は取らないのですが、教えを求めてやって来る人に対しては、これまでに磨き上げた技や日々の心構え等を伝えています。

それには、銘苅春政さんが母親から受け継いだ他人に対して怒らず、理解する力が大いに役立っていると思います。

銘苅春政さんには奥さんや子供さんに関する情報が無いのですが、あまりにも素晴らしい三線職人技術ですので、身に付けたいという人に対しては思いやりの精神を持って技術伝承を行っているのでしょう。

まとめ

今回は、三線職人銘苅春政さんの経歴や家族、名匠と呼ばれる理由、その技術の伝承はどうされているのかなどについて調べてみました。

長年の三線職人としての経験や技、心構えといったものはマニュアル化するのは難しいと思われますが、お弟子さんにしっかりと伝承していただきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【この記事を読んだ方におススメの記事はコチラ】