こんにちは、ポワロです。

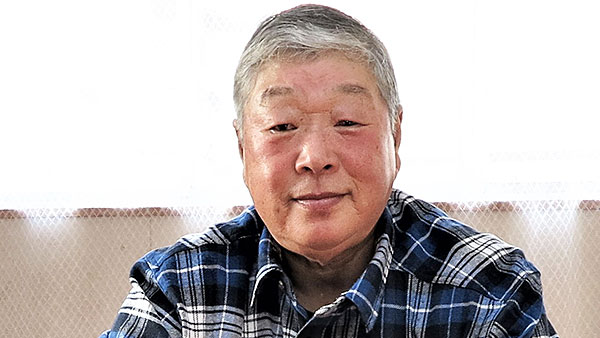

3月13日のフジテレビ ザ・ノンフィクションでマタギの第一人者 鈴木英雄(すずき ひでお)さんが紹介されます。

鈴木英雄さんは、北秋田市でマタギの里と言われる阿仁(あに)地区の打当(うっとう)マタギの頭領なのです。

マタギとは何なのか、何故絶滅寸前だったマタギを希望する若者が集まり始めているのか等について興味を持ち、マタギの頭領鈴木英雄さんについて調べてみました。

鈴木英雄さん(マタギ頭領)の経歴や家族

鈴木英雄さんは、父鈴木金作さんと母英子さんとの間に1947年(昭和22年)、北秋田市の阿仁(あに)地区で生まれました。

祖父の鈴木辰五郎(たつごろう)さんは「空気投げの辰」とも呼ばれた伝説的なシカリ(マタギの頭領)で、ヒマラヤに雪男を捕まえるための捜索に参加したこともあります。

そんな祖父の背中を見て鈴木英雄さんは15歳でマタギとなり、今でも現役のマタギとして山へ入っています。

ところで、マタギというのはWikipediaによると、

マタギは、日本の東北地方・北海道から北関東、甲信越地方にかけての山岳地帯で、古い方法を用いて集団で狩猟を行う者を指す。

とあります。

その中でも、特に秋田県の阿仁はマタギ発祥の地とされ有名です。

阿仁の中でも打当(うっとう)、比立内(ひたちない)、根子(ねっこ)の各集落ごとにマタギがいて、それぞれのマタギの間では近年に至るまで交流もなかったということです。

鈴木英雄さんは打当マタギとして、60年近くの経験があるのです。

といっても、鈴木英雄さんとしては、マタギの家系に生まれ、農作業や出稼ぎをしながら、猟もするという生活の一部にマタギがあったというだけのことなんだそうです。

ただ、昔はマタギだけで生活していたのですが、今では何か仕事をしながらマタギをしなければならなくなったのです。

マタギにとって熊は山の神からの授かりものであり、肉や皮だけでなく、骨、血など全て利用するのだそうです。

そして、熊を仕留めた時には、山の神に感謝する儀式「ケボカイ」を行っています。

鈴木英雄さん(マタギ頭領)のところに若手修行者が集まる理由

鈴木英雄さんは9代目のマタギですが、長男も都会で生活しており、後継ぎ・後継者がいないので、自分の代で終わろうと考えていたそうです。

しかし、大学を卒業した若者3人がマタギに憧れて移住してきたのだそうです。

「なんで高学歴の人が、こんな不便なところに来たんだ?」と思ったそうですが、マタギ文化に興味を持った若者が結構いたということに驚いているそうです。

鈴木英雄さんは、彼らにまずは生活できるように仕事をしっかりしてからと指導しています。

そして、自分の子供だと思って、自分が祖父から教わった時のように指導しているんだそうです。

平安時代に始まったとされるマタギの伝統を受け継ぐ若者が出てきたことは、本当に良かったと思います。

マタギに憧れて移住した3人の若者は、北秋田市に住む益田光(ますだ こう)さん、山田健太郎さん、そして横手市に暮らす永沢碧衣(ながさわ あおい)さんです。

益田光さんは広島県出身で、東京の大学を卒業後、24歳で北秋田市の阿仁に移住して、マタギをやりながら事業を立ち上げたりしています。

山田健太郎さんは香川県出身で、大学生のときに旅行で北秋田市の旅館に泊まり、オーナーにマタギのことや山菜や魚をどうやって採ったかなどの話を聞いて衝撃を受けたそうです。

そして、就職を考える際に「やっぱりマタギというものを自分でも体験してみたい」と思ったんだとか。

永沢碧衣さんは横手市の山内(さんない)という地域で暮らしながら、自然の中で出会う動物をモチーフに絵画を描いています。

秋田公立美術大学の卒業制作のための取材で、鈴木英雄さんに出会ったのがマタギ文化に関わるきっかけだったそうです。

鈴木英雄さんが考える「マタギ」という呼び名の由来

「マタギ」という呼び名の語源については諸説あります。

例えば、「山を一またぎに歩く」というような説です。

しかし、鈴木英雄さんは、マンダの木(シナノキ)の皮を剥ぐ「マンダはぎ」から来ているという説が有力ではないかと思っているそうです。

まとめ

今回は、鈴木英雄さんのマタギとしての経歴や若いマタギ後継者が集まる理由や指導方法等について調べてみました。

現在の若者は、既存の観念やルールに縛られることなく、自然と向き合うことができる人も増えて来ているのでしょう。

伝統のマタギ文化に興味を持ってくれる若者に対して、鈴木英雄さんが自らの経験に基づいた指導をすることで、貴重な伝統を受け継いでいってもらいたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【この記事を読んだ方におススメの記事はコチラ】