PCオーディオ

PCオーディオ ネットワークオーディオ

PCオーディオ

PCオーディオ  PCオーディオ

PCオーディオ Topping DX7sをPCオーディオサブシステム用のDACとして試す

PCオーディオ

PCオーディオ PCオーディオサブシステム用のミニPC BeelinkのBT3 PROを入手した

オーディオ

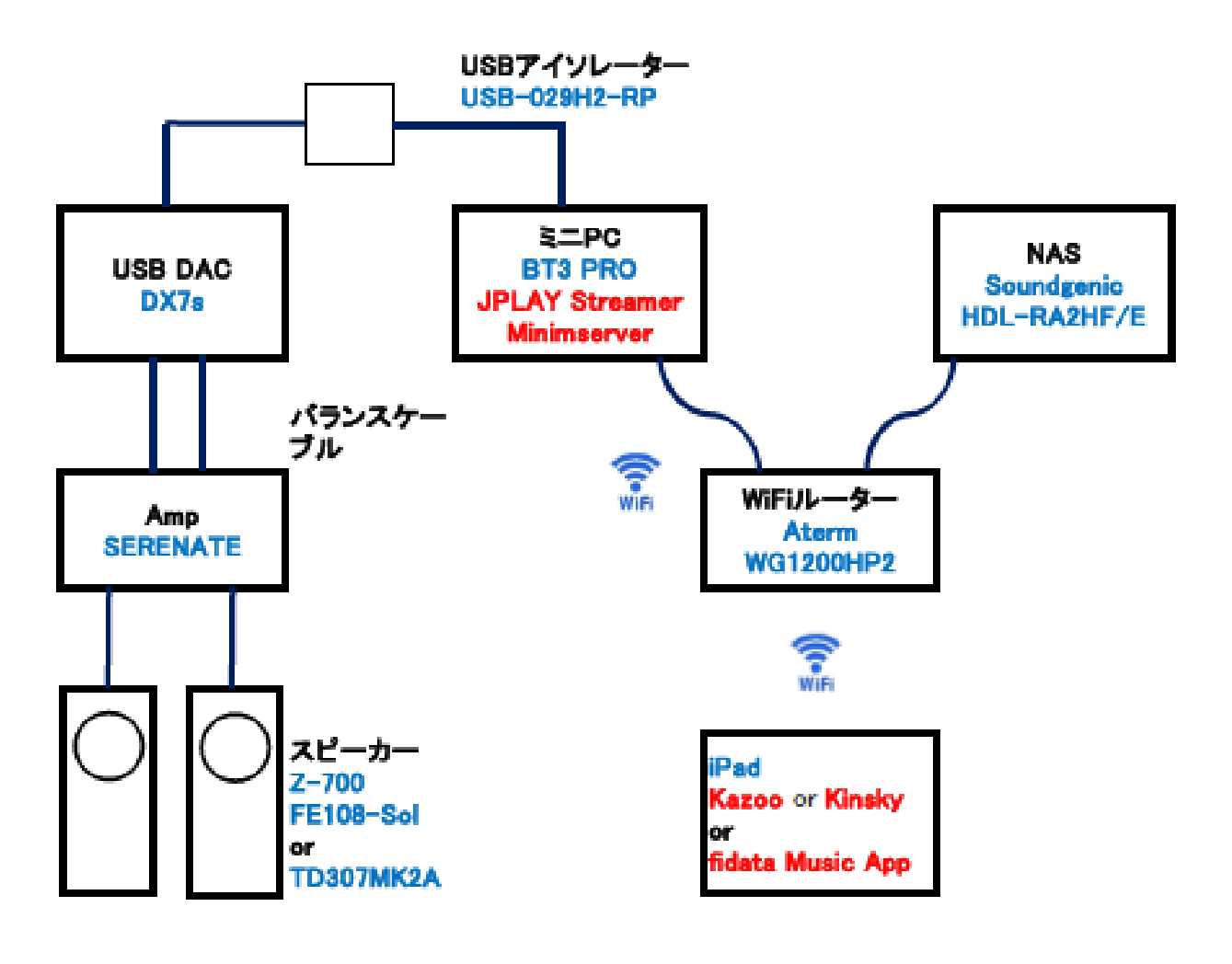

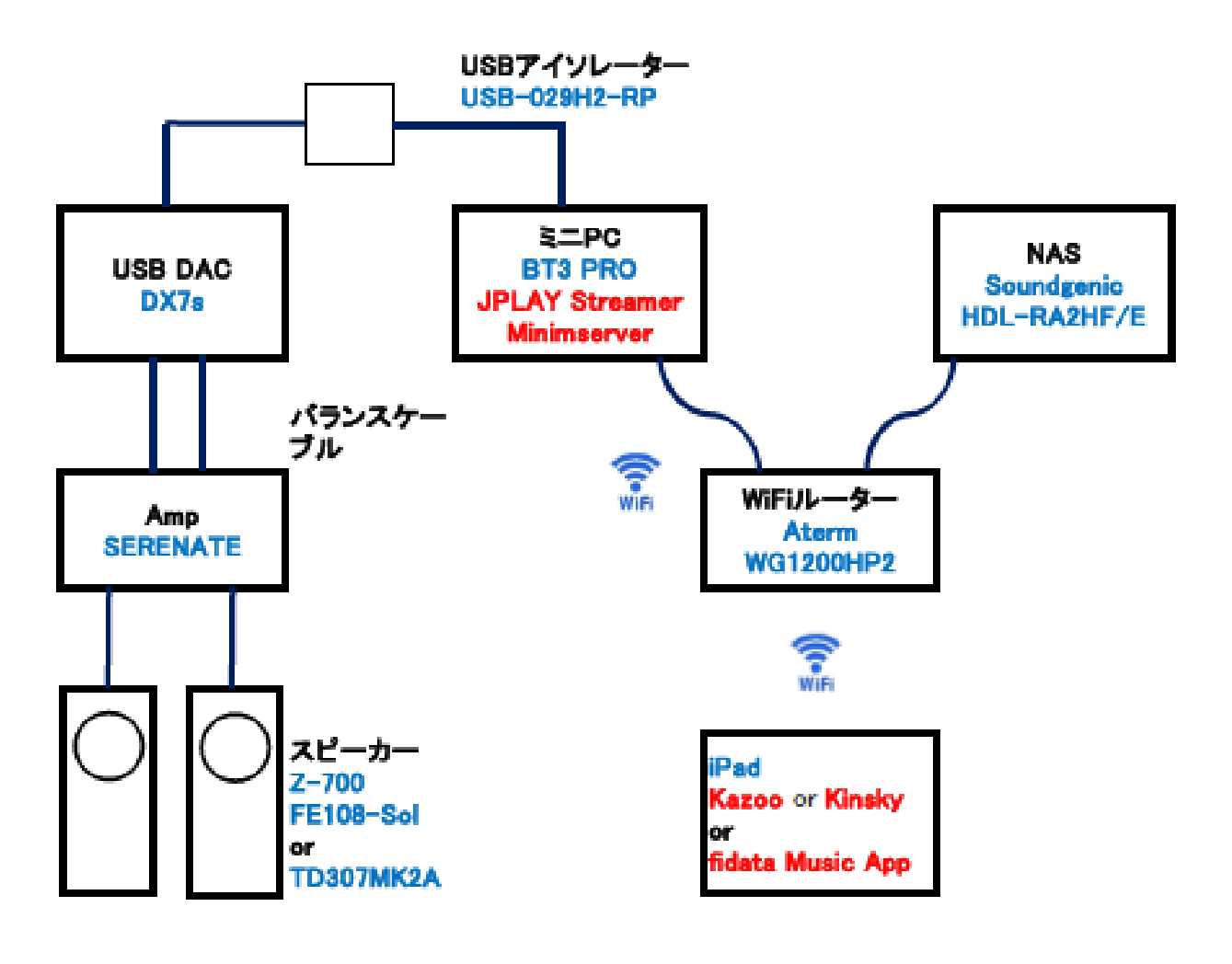

オーディオ コンパクトなPCオーディオサブシステム導入を検討してみる(構想編)

オーディオ

オーディオ JS PC AudioのネットワークキルスイッチNKS-01を試す

オーディオ

オーディオ JS PC AudioのシステムエンハンサSE2-BPはやっぱり効果があったのか?

オーディオ

オーディオ AiTEC Λ8.24 The Professionalはただのインシュレーターではなかった

オーディオ

オーディオ JS PC AudioのLANターミネーターNLT2を試す

オーディオ

オーディオ JS PC AudioのシステムエンハンサSE2-BPは何の役に立つの?

ネットワークオーディオ

ネットワークオーディオ