こんにちは、ポワロです。

1月11日のNHK総合「プロフェッショナル 仕事の流儀」に京都の織物職人 金谷博さんが出演します。

金谷博さんは西陣織の老舗である株式会社細尾(HOSOO)の織物職人です。

「細尾」は創業が元禄元年(1688年)で、日本の伝統である「帯」や「着物」を創ってきましたが、着物需要の減少により、海外展開に挑戦することになりました。

金谷博さんが細尾の西陣織の海外展開をどのようにして成功させることができたのか興味を持ち、調べてみました。

素材としての西陣織の魅力

西陣織(にしじんおり)は京都市の北西部(上京区、北区)にある西陣(にしじん)という地域で作られている絹織物です。

生地は糸を先染めしてから織っているため、一般的な染色方法である後染めよりも丈夫で、シワになりにくいという特長があります。

また、織り方として多彩な技法が発達しており、デザインも豪華絢爛なものからシンプルなものまでさまざまです。

西陣織の魅力としては、多彩な色糸による色彩美と精密に織り上げる文様美が挙げられるでしょう。

織物は縦糸と横糸の交差で作られているのですが、西陣織は非常に複雑なレイヤーで織り込む技術があり、それが大きな強みとなっています。

金谷博(「細尾」織物職人)さんが西陣織の海外展開に成功した理由

「細尾」が海外進出を始めたのは、先代社長が2006年にパリの見本市に西陣織をソファに貼って出展したのが始まりです。

2008年パリのルーブル装飾美術館で開催された展覧会に、細尾は帯を出展しました。

その展覧会が翌2009年5月にニューヨークに巡回することになったのですが、展覧会で帯を見た建築家のピーター・マリノ氏が西陣の技術に興味を持ってくれたのです。

そして、マリノ氏からラグジュアリーブランドのブティックの壁面に西陣の技術を使いたいという依頼があったのです。

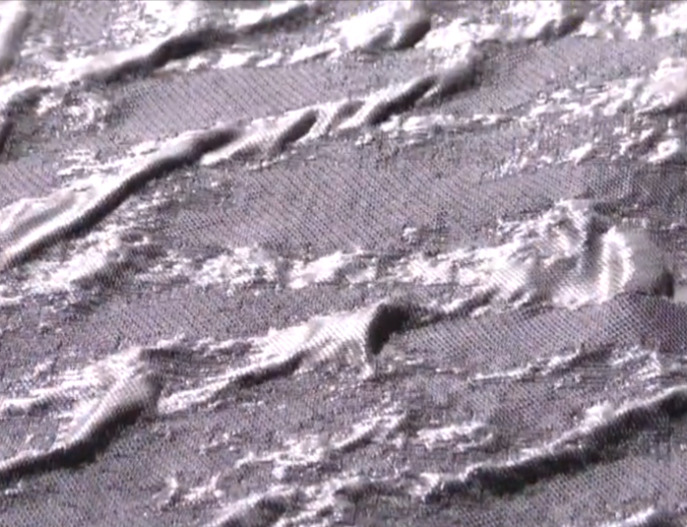

マリノ氏から送られてきたデザインは鉄が溶けたような、非常に現代的な柄で、これを西陣の技術で織ってほしいということでした。

西陣織は基本は32cm幅なので、これだと継ぎ目だらけのテキスタイルになってしまいます。

そこで、思い切って150cm幅が織れる広幅の織機を開発することになったのです。

そのときに、金谷博さんが中心となって、西陣に住んでいる他の職人さんも入れて開発プロジェクトチームが編成されました。

この150cm幅の織機は、9000本の縦糸を専用のプログラムで1本1本コントロールできるようになっています。

150cm幅の織機が出来上がったとき、織る職人がいなかったので、最初の頃はマリノ氏のオーダーした織物は金谷博さんが自分で織っていたそうです。

マリノ氏のオーダーで作った織物は「箔」という技術を使っています。

この技術は300年くらい前に開発された技術で、シルクをベースにして、金箔を貼った和紙をスリット状にカットしたものを1本1本織り込んでいくものです。

これは、西陣に住んでいる箔を貼る職人さんやカッターさん(箔を貼ったモノを細く切る職人さん)が受け継いできた技術を使っています。

箔は帯の世界では普通に使われる素材ですが、外国人は驚いたのではないでしょうか。

箔屋さんに仕事を依頼すると、箔屋さんがカッターさんのところに行く、というやり方で、実際にカットしている工場は絶対に見せてくれないんだそうです。

伝統工芸の世界では、秘密のベールに包まれていることが色々あるんですね。

ということは、そういった伝統技術を若い人に受け継いでいかないと、もう作れなくなってしまうということになりますね。

シルクの中にきしめん状の箔を織り込んでいくところが難しく、150cm幅で織るとなると、テンションのかけ方で切れてしまったり、途中でねじれて傷になったりするそうです。

「いかに箔をまっすぐに織り込むか」に時間を費やしたのですが、金谷博さんががんばってたった3ヶ月でその問題を解決したのです。

西陣織の伝統と技術革新

紙みたいな柔らかいものから、鉄みたいに硬いものまで織り込めてしまうという西陣織の伝統技術は、いろんなものが織り込めることから、色々な可能性を秘めていると言えます。

先人たちの膨大な技術の蓄積があったからこそ、現在海外でも戦えるということに感謝しなければなりません。

それと共に、西陣織の秘めた可能性を引き出すため、特殊な素材をどう織り込んでいくか、という技術革新にチャレンジし続けることが新たな伝統を生み出すことにつながるのではないでしょうか。

まとめ

金谷博さんが「細尾」の海外展開を成功させることができたのは、西陣の伝統的な技術を活かしつつ、150cmという広幅の織機を開発させたことが大きいと思います。

今では、クリスチャン・ディオールの100を超える店舗の壁紙として細尾の生地が使われているそうです。

開発プロジェクトの中心となって西陣の職人の力を集結するとともに、技術的に困難な部分は自ら解決していくという、まさに名職人と言えると思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【この記事を読んだ方におススメの記事はコチラ】